Рђютї╗тГдтЇџтБФСИЇС╝џуюІуЌЁ№╝їт╝ђУЇ»тЁежЮауЎЙт║дсђѓРђЮ

СИђтЈЦТѓБУђЁуџётљљТДй№╝їТЈГт╝ђС║єСИГтЏйжЃетѕєтї╗тГдТЋЎУѓ▓Тћ╣жЮЕуџёТи▒т▒ѓжџљТѓБРђћРђћРђю4+4тї╗тГдТЋЎУѓ▓ТеАт╝ЈРђЮтѕ░т║ЋтЄ║С║єС╗ђС╣ѕжЌ«жбў№╝Ъ

ЪЊџ С╗ђС╣ѕТў»Рђю4+4РђЮ№╝Ъ

ТЅђУ░ЊРђю4+4РђЮТеАт╝Ј№╝їТў»ТїЄтГдућЪтЁѕт«їТѕљ4т╣┤жЮътї╗тГдТюгуДЉтГдС╣а№╝ѕжђџтИИСИ║уљєтиЦсђЂућЪтЉйуДЉтГдуГЅСИЊСИџ№╝Ѕ№╝їтєЇу╗ЈУ┐ЄУђЃУ»ЋУ┐ЏтЁЦ4т╣┤тѕХуџётї╗тГдтЇџтБФжА╣уЏ«№╝ѕMD№╝ЅсђѓУ┐ЎСИђтѕХт║дтђЪжЅ┤УЄфуЙјтЏйтї╗тГдТЋЎУѓ▓СйЊу│╗№╝їТЌетюеТЈљтЇЄтї╗ућЪуџёу╗╝тљѕу┤аУ┤еСИјуДЉтГду┤атЁ╗сђѓ

тљгУхиТЮЦтљѕуљє№╝їС╣ЪРђюжФўтцДСИіРђЮсђѓСйєуј░т«ътЉб№╝Ъ

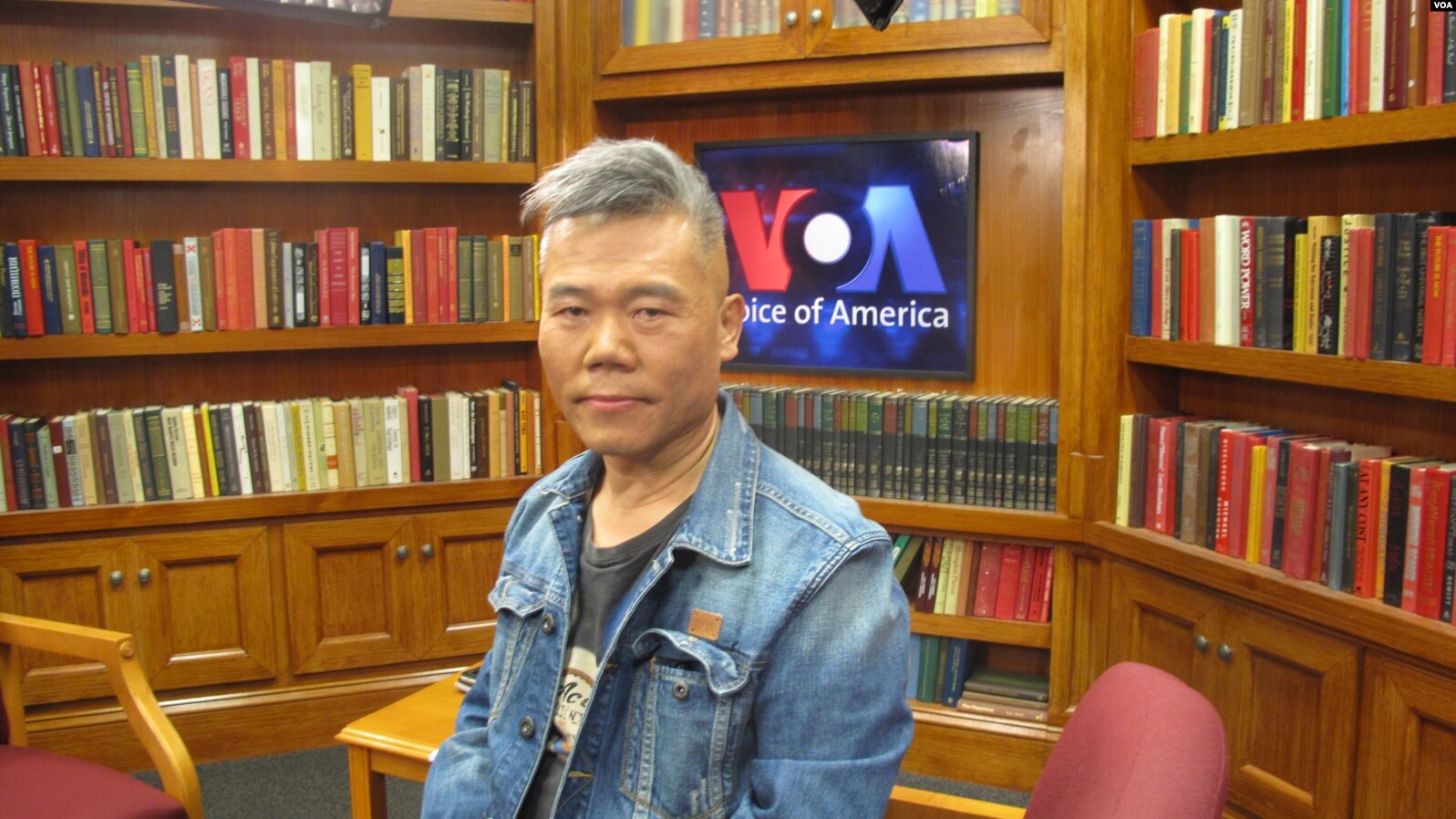

Рџа№ИЈ тї╗тГдтЇџтБФ№╝їтЇ┤СИЇТЋбу╗ЎС║║уюІуЌЁ

УХіТЮЦУХітцџтї╗жЎбтЈЇждѕ№╝џ

РђюУ┐ЎС║ЏРђў4+4РђЎтЄ║ТЮЦуџётї╗тГдтЇџтБФ№╝їУ┐ъТюђтЪ║ТюгуџёСИ┤т║іжЌ«У»іжЃйСИЇС╝џсђѓРђЮ

Рђют«ъС╣ауггСИђтцЕУ┐ЏУ»іт«ц№╝їУ┐ъУАђтјІУ«АжЃйСИЇС╝џућесђѓРђЮ

РђюжЌ«т╝ђтЋЦУЇ»№╝їС╗ќтюеТЅІТю║СИіТљюС║єСИІРђўуЪЦС╣јуГћТАѕРђЎсђѓРђЮ

У┐Ўт╣ХСИЇТў»Т«хтГљ№╝їУђїТў»уюЪт«ътЈЉућЪуџёС║ІТЃЁсђѓ

жЌ«жбўСИЇТў»тГдтјє№╝їУђїТў»у╝║тц▒С║єт«їТЋ┤уџёСИ┤т║іУ«Гу╗ЃтњїС╗јтї╗т┐ЃТђЂсђѓ

ЪњБ у╗ЊТъёТђДжЌ«жбў№╝џУё▒уд╗СИ┤т║і№╝їу║ИСИіУ░ѕтї╗

С╝ау╗ЪРђю5+3РђЮТѕќРђю8т╣┤СИђУ┤»тѕХРђЮтї╗тГдТЋЎУѓ▓№╝їТў»С╗јСИђт╝ђтДІт░▒Т▓ЅТхИтюеу│╗у╗ЪУДБтЅќ-ућЪуљєуЌЁуљє-СИ┤т║іт«ъУихуџёт«їТЋ┤тї╗тГджЊЙТЮАС╣ІСИГсђѓ

УђїРђю4+4РђЮуџётГдућЪ№╝їтЙђтЙђтюеТюгуДЉжўХТ«хт╣ХТюфТјЦУДдтї╗тГд№╝їтЁЦтГдт╣┤жЙёТЏ┤тцД№╝їућџУЄ│т░єтЁХУДєСйюРђюУйгУАїжФўУќф+СйЊжЮбРђЮуџёУи│ТЮ┐сђѓ

У┐Ўт░▒т»╝УЄ┤№╝џ

- СИ┤т║ітЈЇт║ћТЁб№╝їу╝║т░ЉРђюуЌЁС║║С╝ўтЁѕРђЮуџёТђЦТЋЉтѕцТќГ№╝Џ

- т»╣УЇ»уЅЕсђЂУ»іТќГУ«ЙтцЄуџёСй┐ућеС╗ЁтЂюуЋЎтюеТдѓт┐хт▒ѓ№╝Џ

- тї╗тГдС╝дуљєу╝║тц▒№╝їу╝║С╣Јт»╣РђюТЋЉтЉйРђЮТюгУЃйуџёУ«цуЪЦУ«Гу╗Ѓсђѓ

ТЇбтЈЦУ»ЮУ»┤№╝џ

С╗ќС╗гУ»╗уџёТў»тї╗тГдуџёРђюУ«║ТќЄуЅѕРђЮ№╝їтЇ┤тЂџуЮђТћИтЁ│ућЪтЉйуџётиЦСйюсђѓ

ЪЕ║ РђютйЊтї╗ућЪСИЇТў»уЕ┐уЎйтцДУцѓ№╝їУђїТў»ТЈАСйЈУёЅТљЈРђЮ

ТѕЉС╗гУ»ЦтЈЇжЌ«№╝џСИђСИфС╗јТюфуЕ┐У┐Єтђ╝уЈГТюЇсђЂТ▓АтюетЄїТЎеуЌЁТѕ┐СИГтљгУ┐ЄуЌЁС║║тЊђтЈисђЂТ▓АУбФСИ╗Т▓╗Тђњтљ╝У┐Єт┐ЃућхтЏЙУ»╗жћЎуџёРђютЇџтБФтї╗ућЪРђЮ№╝їС╗ќуюЪуџёУЃйТЅ┐ТІЁРђюТ▓╗уЌЁТЋЉС║║РђЮУ┐ЎтЏЏСИфтГЌтљЌ№╝Ъ

тї╗тГд№╝їСИЇТў»УђЃУ»ЋТіђТю»№╝їСИЇТў»УЂїтю║ТІ╝тЏЙ№╝їУђїТў»СИђуДЇУ┤БС╗╗СИјС┐АС╗░сђѓ

тйЊРђютГдтјєжФўРђЮТѕљСИ║жЂ«уЏќУЃйтіЏу╝║тц▒уџёжЂ«уЙътИЃ№╝їтйЊтї╗ућЪуџёРђюТЊЇСйюТђДРђЮУбФРђютГдТю»ТђДРђЮТЅђуЅ║уЅ▓№╝їТѓБУђЁС╣░тЇЋуџёт░▒Тў»жБјжЎЕСИјУ»»У»ісђѓ

ЪЉеРђЇРџЋ№ИЈ У»иСИЇУдЂтЏаСИ║тЁЅж▓юУђїжђЅТІЕтГдтї╗

тї╗ућЪСИЇуГЅС║јуе│т«џсђЂСИЇуГЅС║јТћХтЁЦжФўсђЂСИЇуГЅС║јуцЙС╝џтю░СйЇсђѓ

тї╗ућЪ№╝їТў»тЄїТЎеСИЅуѓ╣С╗јт║іСИіУи│УхиТЮЦТібТЋЉуЌЁС║║уџёС║║№╝Џ

тї╗ућЪ№╝їТў»ТўЦУіѓжЃйт«ѕтюежЄЇуЌЄт«цуџёС║║№╝Џ

тї╗ућЪ№╝їТў»уюІуЮђуЌЁС║║уд╗тј╗№╝їУ┐ўУдЂт╝║УБЁжЋЄт«џт«ЅТЁ░т«Хт▒ъуџёС║║сђѓ

тдѓТъюСйаСИЇТў»уюЪуџёуЃГуѕ▒тї╗тГд№╝їУ»иСИЇУдЂТіЦУђЃтї╗тГдСИЊСИџсђѓ

т«ЃСИЇТў»СИђТЮАжђџтљЉРђюСйЊжЮбРђЮуџёУхЏжЂЊ№╝їт«ЃТў»СИђСИфжђџтљЉРђюУ┤БС╗╗РђЮуџётЁЦтЈБсђѓ

т«ЃСИЇТў»РђюуЕ┐уЎйтцДУцѓРђЮ№╝їУђїТў»УдЂСИ║РђюС║║тЉйРђЮуФЎт▓Ќсђѓ

ЪЊї у╗ЊУ»Г№╝џТћ╣жЮЕ№╝їСИЇУ»ЦуЅ║уЅ▓уЌЁС║║уџёС┐АС╗╗

тї╗тГдТћ╣жЮЕТў»т┐ЁУдЂуџё№╝їу┤аУ┤еТЋЎУѓ▓Тў»жЄЇУдЂуџё№╝їСйєСИЇУЃйС╗ЦжЎЇСйјСИ┤т║іУЃйтіЏСИ║С╗БС╗исђѓ

ТѕЉС╗гУдЂуџёТў»УЃйРђюТ▓╗уЌЁТЋЉС║║РђЮуџётї╗ућЪ№╝їУђїСИЇТў»уюІУхиТЮЦРђюТюЅтЇџтБФтИйРђЮуџётї╗ућЪсђѓ

Тё┐ТюфТЮЦуџётї╗тГдТЋЎУѓ▓№╝їСИЇтєЇТў»СИђтю║РђютЇјСИйуџёУё▒т«ътљЉУЎџРђЮ№╝ї

УђїТў»уюЪТГБтЪ╣тЁ╗тЄ║№╝їТЌбТЄѓС║║тЉй№╝їС╣ЪТЄѓС║║т┐Ѓуџётї╗ућЪсђѓ

Рђ╗Тќ░УЦ┐тЁ░тЁеТљюу┤б┬Е№ИЈуЅѕТЮЃТЅђТюЅ

ТЋгУ»итЁ│Т│еТќ░УЦ┐тЁ░тЁеТљюу┤бNew Zealand Review тюетљётцДуцЙС║цтфњСйЊт╣│тЈ░уџётЁгС╝ЌтЈисђѓС╗јУ┐ЎжЄїУ»╗ТЄѓТќ░УЦ┐тЁ░№╝Ђ№ИЈ

С║єУДБ Тќ░УЦ┐тЁ░тЁеТљюу┤бЪћЇ уџёТЏ┤тцџС┐АТЂ»

У«бжўЁтљјтЇ│тЈ»жђџУ┐ЄућхтГљжѓ«С╗ХТћХтѕ░ТюђТќ░ТќЄуФасђѓ