80е№ҙеүҚзҡ„д»ҠеӨ©пјҢиҝңеңЁдёңдәҡжҲҳеңәзҡ„ж—Ҙжң¬е®ЈеёғжҺҘеҸ—гҖҠжіўиҢЁеқҰе…¬е‘ҠгҖӢз»ҲжӯўжҲҳдәүгҖӮеҜ№дәҺи®ёеӨҡе·Із»ҸзҷҪеҸ‘иӢҚиӢҚз”ҡиҮійҖҗжёҗеҮӢйӣ¶зҡ„дёӯеӣҪжҠ—жҲҳиҖҒе…өиҖҢиЁҖпјҢиҝҷдёҖеӨ©пјҢдёҚеҸӘжҳҜеҺҶеҸІиҠӮзӮ№пјҢиҖҢжҳҜи§ҒиҜҒ他们д»ҳеҮәйІңиЎҖзҡ„йқ’жҳҘиў«йҒ—еҝҳгҖҒиҜҜи§Јз”ҡиҮій•ҝжңҹжІүй»ҳзҡ„дёҖжҠ№еҫ®е…үгҖӮ

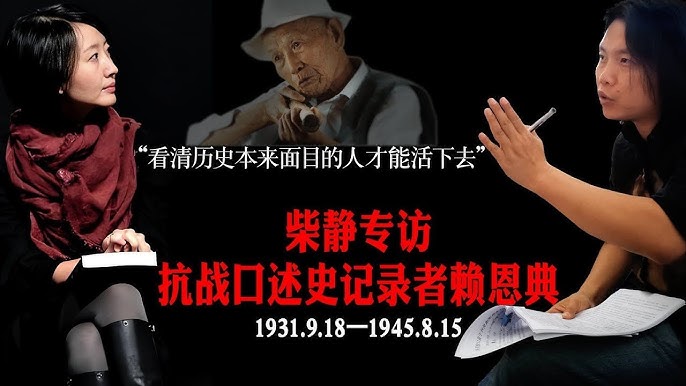

дё»ж’ӯжҹҙйқҷеңЁYouTubeжҺЁеҮәзҡ„ж–°дёҖжңҹж·ұеәҰи®ҝи°ҲпјҢйҰ–ж¬Ўе®Ңж•ҙе‘ҲзҺ°зӢ¬з«Ӣж‘„еҪұеёҲиө–жҒ©е…ё15е№ҙжқҘеҘ”иө°дәҺдёӯеӣҪеӨ§йҷҶеҸҠеҸ°ж№ҫеҗ„ең°пјҢи®°еҪ•170дҪҚжҠ—ж—ҘжҲҳдәүдәІеҺҶиҖ…еҸЈиҝ°еҺҶеҸІзҡ„иҝҮзЁӢгҖӮи®ҝи°ҲеҸ‘еёғдёҚеҲ°24е°Ҹж—¶еҚіж”¶иҺ·и¶…иҝҮ20дёҮж¬Ўи§ӮзңӢпјҢе…ЁзҪ‘и¶…2300жқЎз•ҷиЁҖпјҢиҜ„и®әеҢәжғ…з»ӘејәзғҲиҖҢеӨҚжқӮпјҢеҪўжҲҗдәҶиҲҶи®әзҪ•и§Ғе…ұжҢҜгҖӮ

вҖңеӣҪ家记еҝҶеӣӣдёӘеӯ—пјҢжҳҜе…ЁдҪ“дёӯеӣҪдәәзҡ„и®°еҝҶвҖқ

иө–жҒ©е…ё1970е№ҙд»ЈеҮәз”ҹпјҢиҮӘз§°вҖңж— еҶ•еҸІе®ҳвҖқгҖӮд»–еҚ–жҺүжҲҝеӯҗгҖҒжұҪиҪҰпјҢжҸЈзқҖзӣёжңәж•Іе“ҚдёҖдёӘеҸҲдёҖдёӘиҖҒе…ө家门пјҢ1500еӨҡеӨ©еҘ”жіўпјҢеңЁз®ҖйҷӢж°‘еұ…гҖҒеҶңиҲҚдёҺе…»иҖҒйҷўи®°еҪ•иҖҒдәә们关дәҺж·һжІӘдјҡжҲҳгҖҒй•ҝжІҷдјҡжҲҳгҖҒжқҫеұұжҲҳеҪ№гҖҒж»Үзј…иҝңеҫҒгҖҒеҢ—е№ідҝқеҚ«жҲҳзӯүжӯЈйқўжҲҳеңәдәІеҺҶеҸІе®һгҖӮ

вҖңжҲ‘дёҚжҳҜдёәдәҶжҸӯејҖдјӨз–ӨпјҢдҪҶжҳҜеҰӮжһңдёҚй—®пјҢе®ғе°ұжІЎжңүдәҶгҖӮвҖқи°ҲеҸҠдёәдҪ•жү§зқҖдәҺжӯӨпјҢиө–жҒ©е…ёеңЁжҹҙйқҷй•ңеӨҙеүҚжІүеЈ°иҜҙпјҢвҖңеҺҶеҸІеҰӮжһңеҸӘеү©дёӢж”ҝжІ»з¬ҰеҸ·пјҢдјҡж·№жІЎзңҹе®һзҡ„дәәгҖӮвҖқ

и§Ҷйў‘дёӯпјҢиў«з§°дёәвҖңйЈһиҷҺйҳҹйҳҹе‘ҳвҖқзҡ„йҷҲзӮійқ–еӣһеҝҶиҮӘе·ұеңЁжҲҳиҙҘеҗҺеҮҶеӨҮз”ЁзҺ»з’ғеүІи…•д»Ҙдҝқе°ҠдёҘпјҢжіЈдёҚжҲҗеЈ°пјӣжқЁиүҜе№іиҖҒе…өеңЁйҮҮи®ҝдёӯеӨҡж¬ЎеӨұеЈ°з—ӣе“ӯвҖ”вҖ”д»–дёҖз”ҹйҡҗ姓еҹӢеҗҚз”ҡиҮіиў«еҪ“дҪңвҖңеҸҚйқ©е‘ҪвҖқйҒӯжү№ж–—пјҢзӣҙеҲ°иө–жҒ©е…ёеҮәзҺ°пјҢд»–иҜҙпјҡвҖңеҮ еҚҒе№ҙжІЎдәәжқҘзңӢжңӣиҝҮжҲ‘пјҢдҪ 们е°ұжҳҜжҲ‘зҡ„зәўеӨӘйҳігҖӮвҖқ

жҹҙйқҷжҖ»з»“йҒ“пјҡвҖңй“ӯи®°жҲҳдәүпјҢдёҚжҳҜдёәдәҶ延з»ӯд»ҮжҒЁпјҢиҖҢжҳҜдёҚи®©и®°еҝҶжҲҗдёәжқғеҠӣзҡ„зүәзүІе“ҒгҖӮвҖқ

иҜ„и®әеҢәзҡ„е…ұйёЈпјҡеңЁдё–з•Ңеҗ„ең°иў«е”ӨйҶ’зҡ„дёӯеӣҪдәә

жө·еӨ–еҚҺиҜӯзҫӨдҪ“иҝ…йҖҹеҪўжҲҗвҖңиҮӘжқҘж°ҙдј ж’ӯвҖқгҖӮ2300дҪҷжқЎиҜ„и®әиў«еҲҶжһҗеҗҺпјҢеҸҜд»ҘеҲ’еҲҶдёәд»ҘдёӢеҮ зұ»дё»иҰҒжғ…з»Әпјҡ

- иҮҙ敬дёҺи®ӨеҗҢпјҲзәҰ60%пјүпјҡеӨ§йҮҸиҮӘжҠҘвҖң家дёӯй•ҝиҫҲдёәеӣҪеҶӣиҖҒе…өвҖқзҡ„з”ЁжҲ·ж„ҹи°ўиҠӮзӣ®дёәиҖҒе…өжӯЈеҗҚпјҢеҰӮ@Fredsong-k8gз•ҷиЁҖпјҡвҖңзҲ·зҲ·дёәеӣҪжҲҳж–—еҚҙиў«дҫ®иҫұдёҖз”ҹпјҢж°ёиҝңдёҚдјҡеҺҹи°…йӮЈдәӣжҠ№й»‘зҡ„дәәгҖӮвҖқ

- е–„ж„ҸжӮ”жӮҹдёҺеҺҶеҸІй”ҷдҪҚж„ҹпјҲзәҰ15%пјүпјҡеӨҡж•°дёә90еҗҺгҖҒ00еҗҺз”ЁжҲ·иЎЁзӨәжӯӨеүҚдёҚзҹҘеӣҪеҶӣжҠ—жҲҳзңҹзӣёпјҢз§°вҖң第дёҖж¬ЎжҳҺзҷҪпјҢиҜҫжң¬з®ҖеҢ–дәҶеӨҡе°‘зүәзүІвҖқгҖӮ@HeAndHisиҜҙпјҡвҖңзңӢе®ҢеҸҚжҖқиҮӘе·ұзҡ„дёүи§ӮпјҢи°ўи°ўжҹҙйқҷгҖӮвҖқ

- ж„Өж…ЁдёҺжҺ§иҜүеҺҶеҸІдёҚе…¬пјҲзәҰ20%пјүпјҡеӨ§йҮҸиҜ„и®әзӣҙжҢҮвҖңзңҹжӯЈиӢұйӣ„еңЁеӣҪеҶ…йҒӯйҒҮеҶ·йҒҮвҖқгҖӮеҰӮ@brotherhair165з•ҷиЁҖпјҡвҖңеҪ“дёҖдёӘж”ҝеәңејәеӨ§еҲ°дёҚи®©дҪ иҜҙиҜқж—¶пјҢе®ғжүҖйҳҗиҝ°зҡ„еҺҶеҸІйғҪйңҖиҰҒиҖғиҜҒгҖӮвҖқ

- зҗҶжҖ§еҸҚжҖқдёҺеҸҚеҜ№д»ҮжҒЁж•ҷиӮІпјҲзәҰ5%пјүпјҡйғЁеҲҶз”ЁжҲ·и®ӨдёәдёҚеә”жҺЁеҠЁж°‘ж—Ҹдё»д№үд»ҮжҒЁпјҢе°ҶжҠ—жҲҳз®ҖеҢ–дёәвҖңејәеҢ–ж•ҢеҜ№зҡ„е·Ҙе…·вҖқгҖӮ@peco184 иЎЁзӨәпјҡвҖңеҸҚжҲҳжүҚжҳҜзәӘеҝөжҲҳдәүжңҖеҘҪзҡ„ж–№ејҸгҖӮвҖқ

й«ҳйў‘е…ій”®иҜҚеҢ…жӢ¬пјҡвҖңзңҹе®һвҖқвҖңеҸҚжҖқвҖқвҖңж°‘ж—Ҹи„ҠжўҒвҖқвҖңеӣҪ家记еҝҶвҖқвҖңеӣҪеҶӣжӯЈеҗҚвҖқвҖңиў«ж¶ҲеӨұзҡ„еҺҶеҸІвҖқвҖңзңӢе“ӯвҖқвҖңи°ўи°ўжҹҙйқҷвҖқвҖңи°ўи°ўиө–жҒ©е…ёвҖқгҖӮ

вҖңиў«еҺҶеҸІиғҢеҸӣзҡ„еӢҮж•ўиҖ…вҖқ

иҜ„и®әдёӯжңҖиў«еҸҚеӨҚжҸҗеҸҠзҡ„дёҖеҸҘиҜқжҳҜпјҡ

вҖңжҠ—жҲҳиҖҒе…өдёҚжҳҜжӯ»еңЁж—ҘеҶӣжһӘдёӢпјҢжҳҜжӯ»еңЁиҮӘе·ұдәәжүӢйҮҢгҖӮвҖқ

йғЁеҲҶзҪ‘еҸӢеҲ—дёҫдәІдәәз»ҸеҺҶпјҢз§°е…¶зҘ–иҫҲеҸӮжҲҳпјҢжҲҳеҗҺеҚҙеӣ вҖңжҲҗеҲҶй—®йўҳвҖқиў«жү“жҲҗеҸіжҙҫгҖҒе…ізүӣжЈҡгҖҒжү№ж–—гҖҒз”ҡиҮіиҮӘжқҖгҖӮжңүдәәе“Ҫе’ҪеҶҷйҒ“пјҡвҖңжҲ‘们д»Ҙдёә他们зҡ„дјӨз—ӣдјҡйҡҸзқҖж—¶й—ҙе№іеӨҚпјҢе®һйҷ…дёҠж°ёиҝңдёҚдјҡгҖӮвҖқ

еҜ№дәҺиҝҷж ·зҡ„жӮІеү§пјҢи§Ҷйў‘дёӯиө–жҒ©е…ёз»ҷеҮәзҡ„еӣһзӯ”жҳҜпјҡвҖңжҲ‘е°ұжғіи®©дәәзңӢи§ҒгҖӮвҖқ

дёәд»Җд№Ҳиҝҷж”ҜзүҮеӯҗеңЁжө·еӨ–еј•еҸ‘е·ЁеӨ§е…ұйёЈпјҹ

专家еҲҶжһҗи®Өдёәпјҡ

- и®°еҪ•и§Ҷи§’д»Һе®ҸеӨ§еҸҷдәӢиҪ¬з§»еҲ°дёӘдҪ“зүәзүІпјҢи®©и§Ӯдј—е»әз«Ӣжғ…ж„ҹиҝһжҺҘпјӣ

- еӣҪйҷ…дј ж’ӯе№іеҸ°жү“з ҙдҝЎжҒҜиҝҮж»ӨеҷЁпјҢдҪҝжө·еӨ–еҚҺдәәйҮҚж–°еҸҚи§ӮиҮӘжҲ‘и®ӨзҹҘпјӣ

- ж”ҝжІ»и®ӨеҗҢж·ЎеҢ–иғҢжҷҜдёӢпјҢж°‘ж—Ҹжғ…ж„ҹжҲҗдёәиҝһжҺҘзәҪеёҰпјӣ

- еҜ№вҖңиҷҡжһ„еҺҶеҸІвҖқз–ІеҠіеҗҺзҡ„е®ЎзҫҺеҸҚеј№пјҢеӮ¬з”ҹвҖңзңҹе®һеҪұеғҸвҖқзҡ„зҪ•и§Ғеҗёеј•еҠӣгҖӮ

з»“иҜӯпјҡеҺҶеҸІдёҚжҳҜи®°д»ҮпјҢд№ҹдёҚжҳҜе’Ңи§ЈпјҢиҖҢжҳҜзңӢи§Ғ

иҝҷж”ҜдҪңе“Ғзҡ„еҸ‘еёғжҒ°еҘҪеҸ‘з”ҹеңЁжҲҳеҗҺ第80дёӘе‘Ёе№ҙиҠӮзӮ№дёҠгҖӮиҜ„и®әеҢәдёҖжқЎй«ҳиөһз•ҷиЁҖеҶҷйҒ“пјҡ

вҖңеҺҶеҸІеә”еҪ“еұһдәҺдәәж°‘пјҢиҖҢдёҚжҳҜеұһдәҺжҹҗдёӘиғңеҲ©еҗҺзҡ„еҸҷиҝ°иҖ…гҖӮвҖқ

иө–жҒ©е…ё15е№ҙжӢҚж‘„зҡ„дёҖеҲҮпјҢжӯЈиҜ•еӣҫеӣһеә”иҝҷдёӘе‘јеЈ°гҖӮ

еҪ“й•ңеӨҙйҮҢ106еІҒзҡ„иҝңеҫҒеҶӣиҖҒе…өд»ҳеҝғеҫ·иҜҙвҖңжӢјеҲәеҲҖж—¶иҖіжңөйҮҢеҸӘжңүвҖҳжқҖвҖҷзҡ„еЈ°йҹівҖқпјҢеҪ“жҹҙйқҷзңјзң¶еҫ®зәўдҫқж—§е№ійқҷең°й—®вҖңдҪ е“ӯжҳҜеӣ дёәз–јеҗ—вҖқпјҢеҪ“иҜ„и®әеҢәжңүдәәеҶҷдёӢвҖңжҲ‘зңӢзқҖдҪ 们жөҒжіӘжҳҜеӣ дёәиў«еҺҶеҸІиғҢеҸӣвҖқвҖ”вҖ”иҝҷйғЁеҪұзүҮе·ІдёҚд»…жҳҜдёҖйғЁзәӘеҪ•зүҮпјҢиҖҢжҲҗдёәе…ЁзҗғеҚҺдәәд№Ӣй—ҙдёҖз§Қи·Ёи¶Ҡж—¶з©әзҡ„еҜ№иҜқгҖӮ

еҰӮжһңдёҖдёӘж°‘ж—Ҹеҝҳи®°жӣҫдёәе®ғжөҒиҝҮиЎҖзҡ„дәәпјҢйӮЈд№Ҳе®ғжіЁе®ҡиҰҒйҮҚеӨҚжӮІеү§гҖӮ

еҰӮжһңзңӢи§ҒпјҢе°ҡдё”жқҘеҫ—еҸҠпјҢиҝҷд№ҹи®ёжӯЈжҳҜжӯӨеҲ»иө–жҒ©е…ёдёҺжҹҙйқҷйҖүжӢ©еңЁжө·еӨ–еҸ‘еЈ°зҡ„ж„Ҹд№үгҖӮ

Author: дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

ж¬ўиҝҺйҳ…иҜ»ж–°иҘҝе…°е…ЁжҗңзҙўдёӯеӣҪж–°й—»пјҢжҲ‘们дёәжӮЁеёҰжқҘжңҖж–°зҡ„дёӯеӣҪж–°й—»пјҢи®©жӮЁж—¶еҲ»зҙ§и·ҹдёӯеӣҪзҡ„еҠЁжҖҒдёҺеҸ‘еұ•гҖӮ

вҖ»ж–°иҘҝе…°е…ЁжҗңзҙўВ©пёҸзүҲжқғжүҖжңү

敬иҜ·е…іжіЁж–°иҘҝе…°е…ЁжҗңзҙўNew Zealand Review еңЁеҗ„еӨ§зӨҫдәӨеӘ’дҪ“е№іеҸ°зҡ„е…¬дј—еҸ·гҖӮд»ҺиҝҷйҮҢиҜ»жҮӮж–°иҘҝе…°пјҒпёҸ

ж¬ўиҝҺйҳ…иҜ»ж–°иҘҝе…°е…ЁжҗңзҙўдёӯеӣҪж–°й—»пјҢжҲ‘们дёәжӮЁеёҰжқҘжңҖж–°зҡ„дёӯеӣҪж–°й—»пјҢи®©жӮЁж—¶еҲ»зҙ§и·ҹдёӯеӣҪзҡ„еҠЁжҖҒдёҺеҸ‘еұ•гҖӮ

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

- дёӯеӣҪж–°й—»зј–иҫ‘ Charlie

зӣёе…і

дәҶи§Ј ж–°иҘҝе…°е…Ёжҗңзҙўрҹ”Қ зҡ„жӣҙеӨҡдҝЎжҒҜ

и®ўйҳ…еҗҺеҚіеҸҜйҖҡиҝҮз”өеӯҗйӮ®д»¶ж”¶еҲ°жңҖж–°ж–Үз« гҖӮ