еӨң幕еҲҡиҗҪпјҢйңҚе°јдәҡжӢүж–°еӣҪ家дҪ“иӮІеңәзҡ„зҒҜе…үд»ҺзңӢеҸ°иҫ№зјҳзј“зј“зҲ¬еҚҮпјҢжҠҠжЈ•жҰҲж ‘зҡ„еҪұеӯҗеҺӢиҝӣең°йқўгҖӮеҺ»е№ҙдёәеӨӘе№іжҙӢиҝҗеҠЁдјҡе»әжҲҗзҡ„иҝҷеә§еңәйҰҶпјҢеңЁеІӣж°‘еҸЈдёӯиў«з®Җз§°дёәвҖңеӣҪдҪ“вҖқгҖӮе®ғи®©и®ёеӨҡдәә第дёҖж¬ЎеңЁйҰ–йғҪзңӢеҲ°еӣҪйҷ…зә§зҡ„и·‘йҒ“пјҢд№ҹи®©еӨ–з•Ңжӣҙзӣҙи§Ӯең°зңӢи§ҒдёӯеӣҪеңЁиҝҷдёӘеҚ—еӨӘеІӣеӣҪзҡ„еӯҳеңЁвҖ”вҖ”жҚ®е…¬ејҖз»ҹи®ЎпјҢеҢ…жӢ¬еӣҪ家дҪ“иӮІеңәеңЁеҶ…зҡ„дёҖжҸҪеӯҗиөӣдјҡи®ҫж–ҪпјҢдё»иҰҒз”ұдёӯеӣҪеҮәиө„е»әи®ҫпјҢжүҖж–№е®ҳе‘ҳжӣҫдј°з®—зӣёе…іжҠ•е…ҘзәҰ10дәҝжүҖзҪ—й—Ёе…ғпјҲSBDпјүпјҢиөӣдәӢиө„йҮ‘вҖңе…«жҲҗжқҘиҮӘеӣҪеӨ–вҖқгҖӮиҝҷдәӣж•°еӯ—еңЁиөӣеүҚиөӣеҗҺйғҪдёҚж–ӯиў«жҸҗиө·пјҢж”ҜжҢҒиҖ…з§°иҝҷжҳҜвҖңзңӢеҫ—и§Ғзҡ„ж°‘з”ҹвҖқпјҢеҸҚеҜ№иҖ…еҲҷжӢ…еҝғиҙҰжң¬е’Ңиҝҗз»ҙжҲҗжң¬гҖӮ

ж•…дәӢзҡ„иө·зӮ№еӨҡеҚҠиў«иҝҪжәҜеҲ°2019е№ҙ9жңҲгҖӮйӮЈдёӘжңҲпјҢжүҖзҪ—й—Ёж”ҝеәңе®ЈеёғдёҺеҸ°ж№ҫвҖңж–ӯдәӨвҖқпјҢиҪ¬иҖҢдёҺдёӯеӣҪе»әдәӨгҖӮйҡҸд№ӢиҖҢжқҘзҡ„пјҢдёҚеҸӘжҳҜеӨ–дәӨиҫһд»Өзҡ„еҲҮжҚўпјҡдёҺеҢ—дә¬зӣёе…ізҡ„йў„з®—ж”ҜжҢҒгҖҒйЎ№зӣ®еҗҲдҪңе’Ңе®ҳе‘ҳеҫҖжқҘиҝ…йҖҹжҸҗйҖҹгҖӮдёҖдәӣжӣҫз”ұеҸ°ж–№ж”ҜжҢҒзҡ„иө„йҮ‘жұ пјҢеңЁж¬Ўе№ҙйў„з®—дёӯеҮәзҺ°дәҶдёӯж–№жӢЁж¬ҫзҡ„иә«еҪұпјҢиҝҷз§ҚвҖңжӣҝжҚўж•Ҳеә”вҖқи®©ж”ҝеқӣдёҺзӨҫдјҡйғҪж„ҸиҜҶеҲ°пјҢдёҖеңәйҮҚжҺ’жӯЈеңЁеҸ‘з”ҹгҖӮ

зҙ§жҺҘзқҖеҸ‘з”ҹзҡ„пјҢжҳҜеҹҺеёӮзҡ„з–јз—ӣи®°еҝҶгҖӮ2021е№ҙ11жңҲпјҢйңҚе°јдәҡжӢүзҲҶеҸ‘еӨ§и§„жЁЎйӘҡд№ұпјҢд»ҺеӣҪдјҡе‘Ёиҫ№еҲ°е”җдәәиЎ—пјҢзҒ«е…үиҝһжҲҗдёҖзәҝгҖӮзӣ®еҮ»иҖ…иҜҙпјҢжҠ—и®®жңҖеҲқдёҺеҜ№дёӯеӨ®ж”ҝеәңзҡ„дёҚж»Ўжңүе…іпјҢд№ҹдёҺ2019е№ҙзҡ„еӨ–дәӨиҪ¬еҗ‘зә зј еңЁдёҖиө·пјӣеҫҲеҝ«пјҢиЎ—еҢәйҮҢзҡ„е№ҙиҪ»дәәгҖҒеӨұдёҡиҖ…гҖҒжІҝжө·дҪҸеҢәзҡ„еұ…ж°‘йғҪиў«еҚ·е…ҘгҖӮжҫіеӨ§еҲ©дәҡйҡҸеҗҺжҢүеҚҸе®ҡжҙҫеҮәиӯҰеҠӣдёҺйҳІеҠЎдәәе‘ҳеҚҸеҠ©зЁіжҺ§пјҢдҪҶвҖңдёәд»Җд№Ҳдјҡзғ§еҲ°иҝҷйҮҢвҖқзҡ„иҝҪ问并жңӘеҒңдёӢгҖӮ

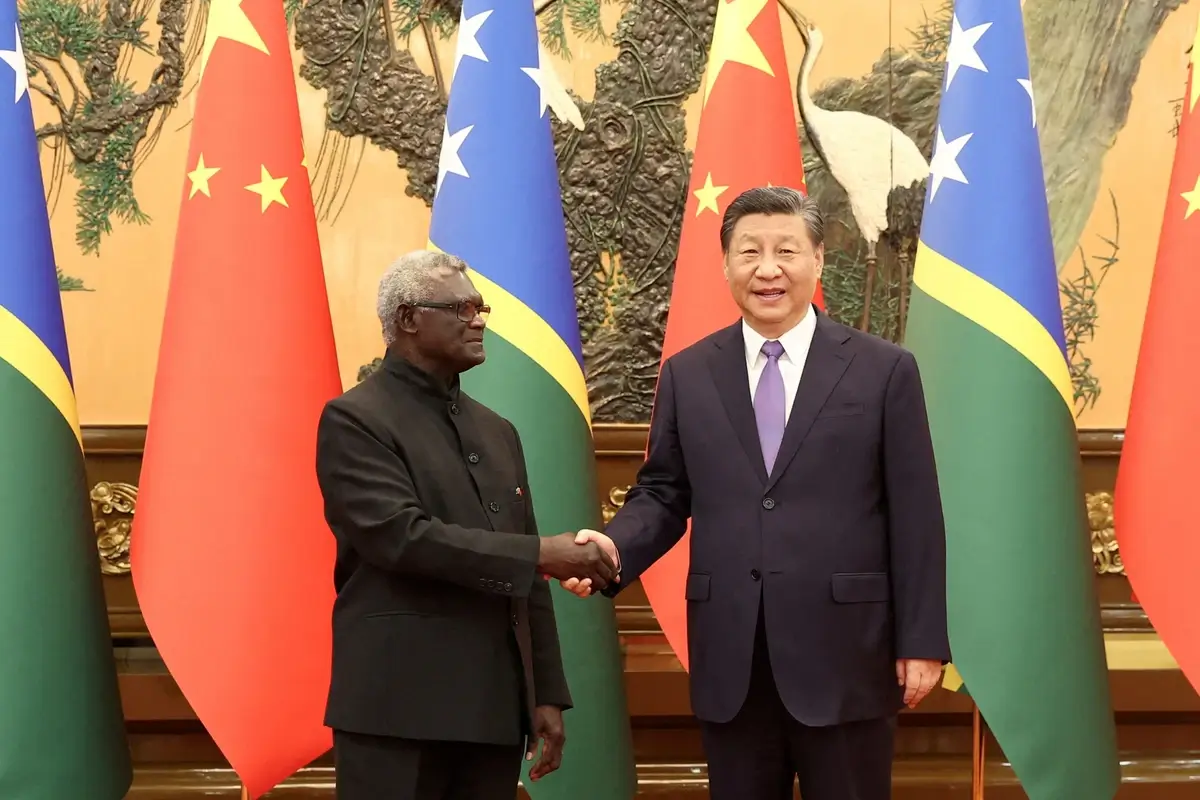

зғ§зҒјиҝҮзҡ„иЎ—йҒ“иҝҳжІЎе®Ңе…ЁжҒўеӨҚпјҢдёҖзәёж–Үжң¬еҸҲжҠҠеӣҪйҷ…зӣ®е…үжӢүеӣһиҝҷеә§зҫӨеІӣгҖӮ2022е№ҙ4жңҲпјҢдёҖд»ҪдёӯжүҖе®үе…ЁеҚҸи®®иҚүжЎҲеңЁзҪ‘дёҠжөҒеҮәпјҢдёҚд№…еҗҺдёӯж–№е®ЈеёғеҚҸи®®е·ІзӯҫгҖӮжі„йңІзүҲжң¬жҳҫзӨәпјҢз»ҸжүҖж–№еҗҢж„ҸпјҢдёӯж–№дәәе‘ҳеҸҜеҚҸеҠ©з»ҙжҢҒзӨҫдјҡ秩еәҸпјӣдёӯж–№иҲ°иҲ№д№ҹеҸҜеңЁжүҖзҪ—й—ЁиЎҘз»ҷгҖӮиҝҷеңЁеҚҺзӣӣйЎҝгҖҒе Әеҹ№жӢүдёҺжғ зҒөйЎҝеј•еҸ‘е…ідәҺвҖңең°еҢәеҶӣдәӢеҢ–вҖқзҡ„иҝһй”ҒжӢ…еҝ§пјӣжүҖж–№еӣһеә”ејәи°ғпјҢеҚҸи®®дёҚдјҡз ҙеқҸеҚ—еӨӘе№іжҙӢзҡ„е’Ңе№ігҖӮж–Үжң¬з»ҶиҠӮжӯӨеҗҺеҮ еәҰиў«иҝҪй—®пјҢеӨ–з•ҢиҮід»Ҡд»Қд»ҘвҖңйҖҸжҳҺеәҰвҖқдҪңдёәи§ӮеҜҹжҢҮж Үд№ӢдёҖгҖӮ

еҰӮжһңиҜҙдҪ“иӮІеңәжҳҜвҖңеҸҜи§Ғзҡ„зӨјзү©вҖқпјҢйҖҡдҝЎеЎ”е°ұжҳҜвҖңж— еӨ„дёҚеңЁзҡ„ж—ҘеёёвҖқгҖӮ2022е№ҙ8жңҲпјҢжүҖзҪ—й—ЁдёҺдёӯеӣҪеӣҪ家ејҖеҸ‘жҖ§йҮ‘иһҚжңәжһ„зӯҫдёӢ6600дёҮзҫҺе…ғиҙ·ж¬ҫпјҢз”ұеҚҺдёәе»әи®ҫ161еә§з§»еҠЁйҖҡдҝЎеЎ”вҖ”вҖ”иҝҷжҳҜжүҖзҪ—й—ЁиҮӘе»әдәӨд»ҘжқҘзҡ„йҰ–笔еҜ№еҚҺдё»жқғиҙ·ж¬ҫпјҢиў«и§ҶдёәвҖңеҹәзЎҖи®ҫж–ҪеһӢз»‘е®ҡвҖқзҡ„йҮҚиҰҒдёҖзҺҜгҖӮеҲ°2023е№ҙ7жңҲпјҢеӘ’дҪ“еҶҚеәҰжҸҗеҸҠиҝҷ笔иҙ·ж¬ҫдёҺеҚҺдёәзҪ‘з»ңе»әи®ҫ并иЎҢжҺЁиҝӣпјҢйҖҡдҝЎиҰҶзӣ–зҡ„ж”№е–„дёҺвҖңжҠҖжңҜдҫқиө–вҖқзҡ„и®Ёи®әеҗҢж—¶еҚҮжё©гҖӮ

еҗҢдёҖе№ҙпјҢеҸҰдёҖйқўжЈӢеӯҗд№ҹеңЁйҮҚж–°иҗҪдҪҚгҖӮ2023е№ҙ2жңҲпјҢзҫҺеӣҪеңЁе…ій—ӯдёүеҚҒе№ҙеҗҺйҮҚејҖйңҚе°јдәҡжӢүеӨ§дҪҝйҰҶгҖӮж——еёңеңЁжө·йЈҺйҮҢеҚҮиө·зҡ„з”»йқўпјҢиў«и§ЈиҜ»дёәеҚҺзӣӣйЎҝвҖңеӣһеҲ°еҚ—еӨӘвҖқзҡ„дҝЎеҸ·пјӣжӯӨеҗҺпјҢжҫіж–°еңЁиӯҰеҠЎдёҺжө·дёҠе®үе…ЁеҗҲдҪңдёҠйў‘йў‘еҠ з ҒгҖӮжүҖзҪ—й—Ёзҡ„еӨ–дәӨзүҲеӣҫпјҢд»ҺиҝҷдёӘж—¶еҲ»иө·жӣҙеғҸдёҖеј жӢүдјёзҡ„зҪ‘пјҡжҜҸдёҖж №зәҝйғҪиў«дёҚеҗҢж–№еҗ‘зҡ„еҠӣйҮҸзүөеј•гҖӮ

жҠҠй•ңеӨҙжӢүиҝ‘еҲ°еҹҺйҮҢпјҢдёҖдәӣж–ӯиЈӮзәҝжӣҙжё…жҷ°гҖӮй•ҝжңҹд»ҘжқҘпјҢйҰ–йғҪдёҺ马иҺұеЎ”зңҒд№Ӣй—ҙеңЁиө„жәҗгҖҒиҜқиҜӯдёҺеҜ№еӨ–еҖҫеҗ‘дёҠзҡ„иҗҪе·®е§Ӣз»ҲеӯҳеңЁгҖӮйӘҡд№ұд№ӢеҗҺпјҢвҖңдёӯеҝғвҖ”ең°ж–№вҖқзҡ„иЈӮйҡҷдёҺвҖңйҖүиҫ№д№Ӣиҫ©вҖқеҸ еҗҲпјҡдёҖиҫ№жҳҜвҖңеҸ‘еұ•дјҳе…ҲвҖқзҡ„зҺ°е®һдё»д№үпјҢдёҖиҫ№жҳҜеҜ№йҖҸжҳҺеәҰгҖҒй—®иҙЈе’ҢеҖәеҠЎеҸҜжҢҒз»ӯзҡ„з„Ұиҷ‘гҖӮи®ёеӨҡжҷ®йҖҡдәә并дёҚзғӯиЎ·ең°зјҳеӯҰзҡ„жңҜиҜӯпјҢ他们жӣҙеңЁж„Ҹзҡ„жҳҜпјҡдҪ“иӮІеңәиөӣеҗҺеҰӮдҪ•еҲ©з”Ёпјҹи°ҒжқҘд»ҳз”өиҙ№е’Ңз»ҙжҠӨиҙ№пјҹйҖҡдҝЎеЎ”иҰҶзӣ–иҝӣжқҘдәҶпјҢеҘ—йӨҗд»·ж јдјҡдёҚдјҡйҷҚпјҹиҝҷдәӣз”ҹжҙ»еҢ–зҡ„иҝҪй—®пјҢжӯЈжҳҜеӨ§еӣҪз«һйҖҗиҗҪеҲ°ең°йқўж—¶жңҖйҡҫеӣһзӯ”зҡ„йғЁеҲҶгҖӮ

жҠҠй•ңеӨҙеҶҚжӢүиҝңпјҢвҖңдёӯеӣҪжёҠжәҗвҖқзҡ„еұӮж¬Ўд№ҹжӣҙз«ӢдҪ“пјҡд»Һж—©е№ҙе”җдәәиЎ—зҡ„е•ҶдёҡзҪ‘з»ңпјҢеҲ°2019е№ҙзҡ„еҲ¶еәҰжҖ§иҪ¬еҗ‘пјҢеҶҚеҲ°дҪ“иӮІгҖҒйҖҡдҝЎзӯүвҖңеҸҜи§ҒеәҰжһҒй«ҳвҖқзҡ„еҹәзЎҖи®ҫж–ҪпјҢд»ҘеҸҠиӯҰеҠЎеҚҸдҪң+е®үе…Ёж–Үжң¬жһ„жҲҗзҡ„вҖң秩еәҸеҸҷдәӢвҖқпјҢжҜҸдёҖзҺҜйғҪеңЁеӣәе®ҡдёӯеӣҪеӯҳеңЁзҡ„е…¬е…ұж„ҹзҹҘгҖӮжӯЈеӣ еҰӮжӯӨпјҢеңЁйңҚе°јдәҡжӢүзҡ„ж—Ҙеёёж”ҝжІ»иҜӯеўғйҮҢпјҢвҖңдёӯеӣҪвҖқж—ўеҸҜиғҪиў«иҜҙжҲҗдҪ“иӮІеңәзҡ„е…үпјҢд№ҹеҸҜиғҪиў«иҜҙжҲҗиҙҰжң¬дёҠзҡ„ж•°вҖ”вҖ”иҖҢиҝҷдёӨз§ҚеҸҷиҝ°и¶ҠеҸ‘еҪјжӯӨжӢүжүҜгҖӮиҠӮзӣ®гҖҠIf YouвҖҷre ListeningгҖӢжҠҠиҝҷз§ҚжӢүжүҜеҪўе®№дёәдёҖеңәвҖңең°зјҳзүҲгҖҠеҚ•иә«жұүгҖӢвҖқпјҡеӨҡдёӘиҝҪжұӮиҖ…еӣҙзқҖеҗҢдёҖдёӘеҜ№иұЎиҪ¬пјҢжҜҸдёӘдәәйғҪжӢҝеҮәжңҖиғҪиў«зңӢи§Ғзҡ„зӨјзү©гҖӮ

еңЁиҝҷеңәжҢҒз»ӯе…ӯе№ҙзҡ„ж”№еҶҷдёӯпјҢжүҖзҪ—й—ЁзҫӨеІӣ并жңӘеҫ—еҲ°вҖңз®ҖеҚ•зӯ”жЎҲвҖқгҖӮе®ғеҫ—еҲ°зҡ„жҳҜдёҖеҘ—еҝ…йЎ»еҗҢж—¶йқўеҜ№зҡ„зҺ°е®һпјҡе…¬дј—дјҡ继з»ӯеңЁдҪ“иӮІеңәйҮҢж¬ўе‘јпјҢд№ҹдјҡеңЁиҙҰжң¬дёҠжҢ‘зҒҜеӨңе®ЎпјӣйҖҡдҝЎеЎ”дјҡи®©дҝЎеҸ·жӣҙзЁіпјҢд№ҹдјҡи®©жҠҖжңҜи·Ҝеҫ„зҡ„йҖүжӢ©еҸҳеҫ—ж•Ҹж„ҹпјӣе®үе…ЁеҗҲдҪңдјҡеңЁеҚұжңәж—¶йҮҠж”ҫдҪңз”ЁпјҢд№ҹдјҡеңЁе№іж—¶иў«иҝҪй—®иҫ№з•ҢгҖӮеҜ№дёҖдёӘеІӣеӣҪиҖҢиЁҖпјҢзңҹжӯЈиү°йҡҫзҡ„дёҚжҳҜвҖңйқ еҗ‘и°ҒвҖқпјҢиҖҢжҳҜеҰӮдҪ•жҠҠжҜҸдёҖ笔еӨ–жҸҙгҖҒжҜҸдёҖж¬ЎеҚҸдҪңеҸҳжҲҗеҸҜжҢҒз»ӯзҡ„е…¬е…ұе“ҒпјҢиҖҢдёҚжҳҜж–°зҡ„ж’•иЈӮзӮ№гҖӮзңјдёӢпјҢиҝҷд»ҚжҳҜдёҖйҒ“жңӘе®Ңзҡ„йҖүжӢ©йўҳгҖӮ

вҖ»ж–°иҘҝе…°е…ЁжҗңзҙўВ©пёҸзүҲжқғжүҖжңү

敬иҜ·е…іжіЁж–°иҘҝе…°е…ЁжҗңзҙўNew Zealand Review еңЁеҗ„еӨ§зӨҫдәӨеӘ’дҪ“е№іеҸ°зҡ„е…¬дј—еҸ·гҖӮд»ҺиҝҷйҮҢиҜ»жҮӮж–°иҘҝе…°пјҒпёҸ

еҰӮжһңжӮЁе–ңж¬ўжҲ‘们зҡ„ж–Үз« пјҢиҜ·ж”ҜжҢҒжҲ‘们зҡ„ж–°й—»е·ҘдҪңиҖ…е’ҢеҲӣдҪңиҖ…пјҒиҜ·жү“иөҸдёҖжқҜе’–е•Ўз»ҷ他们пјҲжіЁжҳҺж Ҹзӣ®жҲ–ж–Үз« йўҳзӣ®пјүпјҢжҲ–ж”ҜжҢҒжҲ‘们жҜҸжңҲзҡ„жңҚеҠЎеҷЁиҙ№з”ЁпјҢйқһеёёж„ҹи°ўпјҒ

и®ўйҳ…жҲ‘们пјҢPaypalжҜҸжңҲиөһеҠ©5зәҪеёҒпјҡ

http://bit.ly/47fUCPS

дәҶи§Ј ж–°иҘҝе…°е…Ёжҗңзҙўрҹ”Қ зҡ„жӣҙеӨҡдҝЎжҒҜ

и®ўйҳ…еҗҺеҚіеҸҜйҖҡиҝҮз”өеӯҗйӮ®д»¶ж”¶еҲ°жңҖж–°ж–Үз« гҖӮ